Pourquoi un programme de recherche ?

Les données nationales sur les usages numériques des Français mettent en avant l’existence d’inégalités fortes entre les citoyens dans leur rapport au numérique. De nombreux travaux, et notamment le travail mené récemment pour l’ANCT par le Centre de recherche sur l’éducation, les apprentissages et la didactique (CREAD), le Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie (CREDOC) et le GIS M@rsouin, mettent en avant les dynamiques et contextes qui caractérisent les situations d’éloignement du numérique. L’éloignement du numérique est un phénomène multidimensionnel : il s’analyse à travers différentes focales (la question de l’accès aux équipements, la question des compétences et l’analyse des capacités à tirer avantage du numérique) et à la lumière de variables socio-démographiques qui sont susceptibles d’y être associées. Aujourd’hui, toujours d'après cette étude, l’éloignement du numérique est un phénomène social qui touche près de 16 millions de Français. Cela représente 31,5% de la population, qui fait partie de ce que l’on peut considérer comme un « halo » d’éloignés du numérique.

Afin de lutter contre l’éloignement du numérique, différents dispositifs existent, et notamment les actions de « médiation numérique ». A partir de 2018, la médiation numérique a bénéficié, avec la Stratégie nationale pour un numérique inclusif (SNNI) puis France Numérique Ensemble (FNE) à partir de 2023, d’une attention et d’un investissement important à l’échelle nationale. Le Programme Société Numérique de l’Agence Nationale à la Cohésion des Territoire (ANCT), chargé du pilotage de la SNNI puis de la feuille de route FNE, a mis en œuvre le dispositif Conseiller numérique qui visait le recrutement et la formation de 4 000 médiateurs numériques (en l’occurrence, des conseillers numériques), répartis sur le territoire national, chargés de proposer des ateliers d’initiation et de formation au numérique aux Français éloignés du numérique. Si un premier programme de recherche national a été lancé pour comprendre l’effet du dispositif sur le développement de stratégies locales d’inclusion numérique, nous disposons à ce jour de peu de données ou d’étude nationale sur les effets de la médiation sur la réduction des inégalités numériques, et sur la montée en compétence de ses publics. C’est la raison pour laquelle le présent programme de recherche vise à explorer l’effet de la médiation numérique sur les publics qui en bénéficient, en s’appuyant sur le dispositif Conseiller numérique, qui regroupe un ensemble de professionnels au sein d’un réseau structuré et animé par l’ANCT. Toutefois, il est important de souligner la diversité et la richesse du champ de la médiation numérique, qui ne saurait se résumer à ces professionnels et aux publics présentés dans cette étude.

Objectif de la recherche

Cette étude s’inscrit dans la continuité des travaux menés sur l’éloignement du numérique. Elle apporte des éléments permettant de caractériser l’impact de la médiation proposée par les conseillers numériques sur les publics. Un des premiers objectifs de cette recherche est de détailler les profils des publics de la médiation numérique. Qui sont-ils par rapport à la population nationale ? Quelles sont leurs caractéristiques en termes d’éloignement du numérique ? Le second objectif est de saisir l’effet de la médiation sur les compétences de ces publics, et plus largement sur leur rapport au numérique. Qu’apprennent-ils ? Les temps de médiation changent-ils le rapport des publics au numérique ?

Pour répondre à ces questions nous avons mobilisé les variables classiquement utilisées pour mesurer l’éloignement du numérique : les variables socio-démographiques, les variables d’équipement et l’analyse des compétences. Toutefois, en lien avec les éléments mis en avant par l’étude sur l’éloignement du numérique (mentionnée ci-dessus) , il apparait aujourd’hui crucial de compléter ces variables par des indicateurs subjectifs du rapport des publics au numérique, afin de mieux comprendre les mécanismes d’éloignement. En effet, le fait d’avoir accès aux appareils, et d’avoir des compétences numériques ne suffit pas à comprendre les différences d’usages au sein de la population. La dimension subjective de perception du numérique est déterminante dans le développement (ou non) d’usages permettant d’améliorer concrètement la vie des individus. Un usage du numérique permettant de développer son « pouvoir d’agir » (cf. le concept de « capabilité numérique ») ne peut se faire que si l’individu perçoit et croit en sa compétence à se servir du numérique comme vecteur d’opportunités. La médiation numérique permet-elle d’accroitre ce sentiment de compétence face au numérique ?

Cette recherche a donc pour enjeu de proposer une approche renouvelée de l’impact de la médiation numérique sur les publics, en adoptant un ensemble de variables subjectives permettant de replacer le numérique dans ses contextes d’usages (car le numérique n’est jamais sans objet) et de saisir ce que la médiation change dans le rapport des publics au numérique.

La méthode

Construction d'un questionnaire

Cette étude repose sur une enquête quantitative par questionnaire à l’adresse des publics des conseillers numériques.

En amont de la construction du questionnaire nous avons effectué six journées d’immersion auprès de conseillers numériques exerçant dans différents contextes – en termes de typologie de territoire, de structures, de modalités d’accompagnement (individuel et collectif) - afin de rencontrer des publics, d’échanger avec les conseillers et responsables de structure sur les enjeux et la logistique de l’étude. Ces journées ainsi qu’une revue de la littérature préliminaire nous ont permis de construire notre questionnaire à partir de différents référentiels (questionnaire disponible sur Les Bases du numérique d'intérêt général). Le questionnaire tel qu’il a été conçu repose sur les référentiels suivants :

- Un référentiel de « compétences », issu de l’enquête Capacity (2017) ;

- Un référentiel d’usage « contextuel » du numérique, issu de la toile des capabilités, élaborée par l’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA) et la Mednum ;

- Un référentiel qui porte sur la source du changement de rapport au numérique, issu du travail du psychologue Albert Bandura.

Procole de diffusion

Un des enjeux méthodologiques de cette étude était d’atteindre les publics de la médiation numérique, en l’occurrence des conseillers numériques, dont il n’existe pas de fichier national de recensement des coordonnées. Pour faire parvenir les questionnaires aux personnes ciblées par cette étude, nous avons collaboré avec les conseillers numériques, qui représentent une part des professionnels dont l’activité est centrée sur la médiation numérique, et dont la structuration en réseau nous a permis de déployer le questionnaire à grande échelle. Ce sont eux qui ont communiqué le questionnaire aux personnes qu’ils accompagnaient. Nous leur avons fait parvenir le questionnaire en version test en amont de la passation, afin d’adapter au mieux le contenu à leurs publics, ainsi que des supports de communication mis à leur disposition pour présenter plus largement la démarche. Leur participation a été entièrement basée sur le bénévolat.

Afin de faciliter la transmission du questionnaire aux publics et de prendre en compte l’hétérogénéité de leurs compétences numériques, plusieurs modes de passation ont été mis à disposition :

- Un support numérique, accessible via un QR code ou un lien hypertexte ;

- Un support PDF imprimable afin que les publics qui le souhaitent puissent le remplir sur papier ;

- Une plateforme d’appel mobilisable afin de rappeler les personnes qui souhaitaient le passer à l’oral.

Nous avons également traduit le questionnaire en anglais, afin d’élargir l’audience potentielle du questionnaire, notamment auprès de personnes allophones.

L'échantillon de répondant.es

Au total, 1 327 personnes ont répondu au questionnaire diffusé par l’intermédiaire des conseillers numériques. Le questionnaire a été diffusé entre le 27 mars et le 7 mai 2023, soit six semaines. Ce questionnaire a été communiqué à tous les conseillers numériques du territoire français, afin qu’ils puissent le relayer auprès de leurs publics sur la base du bénévolat. Afin de recueillir le plus de réponses possibles, toutes les questions sur le questionnaire en ligne ont été rendues obligatoires à l’exception de celle portant sur l’adresse (permettant d’avoir notamment une donnée sur les répondants qui résidaient en zones de revitalisation rurale ou en quartiers prioritaires de la politique de la ville). Pour les répondants papier, il n’était pas possible de contrôler l’effectivité des réponses à tous les items.

Afin de constituer une base de données consolidée, nous avons fusionné les réponses des répondants des différents canaux (en ligne, papier, téléphone), et fait un premier tri permettant d’éliminer les questionnaires non terminés ou trop peu remplis. Nous avions un total de 1 348 réponses tous supports confondus, parmi lesquelles nous avons retenu 1 327 réponses présentant suffisamment de réponses (taux de remplissage supérieur à 90%). Nous avons utilisé différents types de questions : des réponses par échelle et des réponses par catégorie.

Parmi les répondants, 79% (1 051) ont répondu au questionnaire en ligne, et 21% (276) sur papier. L’option téléphonique n’a pas été mobilisée, le nombre de profils ayant donné leur numéro de téléphone étant très faible (moins de 10). Les profils de répondants sont différenciés en fonction du canal par lequel ils ont répondu, les questionnaires papier ayant vraisemblablement permis de toucher les publics les plus éloignés du numérique.

Précautions méthodologiques

Compte tenu de la méthode de passation, reposant sur le bénévolat de conseillers numériques qui ont transmis le questionnaire à leurs publics, nous ne pouvons pas exclure que le recrutement des répondants comporte un biais. Les conseillers numériques ont pu, consciemment ou inconsciemment, sélectionner des publics qu’ils connaissaient mieux, par exemple ceux qui sont venus à un grand nombre de séances d’accompagnement, entraînant la surreprésentation de ces profils au sein de l’échantillon.

La représentativité de l’échantillon ne peut être mesurée par rapport à une population de référence autre que la population nationale. Il n’existe aujourd’hui pas d’enquête statistique spécifique portant sur les publics de la médiation numérique. Nous ne sommes donc pas en mesure d’établir si notre échantillon de répondants est représentatif des publics des conseillers numériques, ou plus largement des publics de la médiation numérique.

Dans cette étude, nous ne mettons pas en regard les effets de la médiation numérique et les profils de conseillers numériques. En effet, les questionnaires collectés n’avaient pas pour objectif de faire le lien entre un répondant et le conseiller numérique l’ayant accompagné. Bien que cet aspect ne soit pas abordé dans notre enquête, il serait précieux de réaliser des travaux visant plus précisément à caractériser les types d’effets de la médiation en fonction des profils de médiateurs.

Un des enjeux de l’étude était de proposer un questionnaire court, facilement compréhensible et accessible par les publics des conseillers numériques. Ainsi la question du sentiment de compétence, qui est par nature complexe et multidimensionnelle, a été ici réduite à quelques variables qui nous ont paru essentielles, mais qui mériteraient d’être approfondies, notamment via des méthodes d’enquête qualitatives.

Enfin, le parti pris du questionnaire est d’explorer le ressenti des usagers face au numérique. Toutes les données recueillies se basent uniquement sur du déclaratif, mettant l’accent sur l’impact des accompagnements sur le sentiment de compétence, et non sur une montée en compétence factuelle, qui aurait été objectivée et observée, par exemple à l’aide de tests comme Pix.

Le rapport complet de l'étude

Document PDF

Les principaux résultats

Les publics de la médiation numérique

En l’espèce, les bénéficiaires des conseillers numériques sont plutôt âgés, peu diplômés, plus souvent des femmes, résidant dans des zones périurbaines ou rurales. Ils présentent toutes les caractéristiques socio-démographiques des publics aujourd’hui moins aguerris dans l’usage du numérique. Ils ressemblent aux publics éloignés du numérique décrits dans les différentes enquêtes nationales, et notamment le Baromètre du numérique.

S’ils ne sont pas moins équipés que la moyenne des Français (confirmant ainsi la fin de la « fracture numérique », comme non-accès aux équipements, comme grille de lecture prédominante des inégalités numériques), les bénéficiaires des conseillers numériques se décrivent pour autant comme étant très peu à l’aise avec le numérique. Ils disent maitriser les compétences de base du numérique, même si parfois difficilement. Ils apparaissent comme relativement novices au regard de la manipulation des outils. Le numérique est avant tout pour eux un outil du lien social, pour échanger avec leurs proches et leurs amis. Mais c’est aussi une source de contrainte : pour près de la moitié des publics, les démarches administratives sont un des domaines d’usage principaux du numérique.

Pour autant, derrière les moyennes apparaissent une multitude de cas de figure, et une diversité de profils (représentatif d’un « halo » d’éloignés du numérique, pour reprendre le concept développé par le CREDOC, CREAD et GIS M@rsouin dans le programme de recherche pour l’ANCT). De premières variables-clés apparaissent pour décrire, voire expliquer, des rapports différents au numérique parmi les publics des conseillers numériques : en particulier, la variable de la génération (et la socialisation aux outils numériques qui en résulte), et la variable du diplôme (comme indice d’un plus ou moins grand capital culturel, qui favorise un usage plus stratégique et bénéfique du numérique). Ces variables différenciantes vont également jouer sur ce que les personnes attendent des parcours de médiation numérique, et ce qu’elles en tirent.

Les parcours de médiation numérique

La majorité des personnes (trois-quarts des publics) viennent voir un conseiller numérique quand elles veulent apprendre à mieux maîtriser les outils numériques en général (objectif large d’apprentissage et de formation), plus que pour débloquer ponctuellement une difficulté ou une question relative à l’usage du numérique (aide d’urgence sur un besoin très précis). Les conseillers numériques sont mobilisés par la plupart des publics comme des généralistes du numérique, dans un objectif de formation au long cours. Ils sont d’ailleurs avant tout mobilisés par des retraités qui ont du temps, en semaine, pour un accompagnement itératif, intensif et de longue durée. Pour une majorité de publics, c’est plus d’une dizaine de fois qu’ils rencontreront le conseiller numérique. L’apprentissage se fait sur le temps long.

D’autres profils de publics se distinguent néanmoins, même s’ils sont plus à la marge. Il s’agit de publics plus jeunes, qui sont plus souvent en recherche d’emploi, et qui voient le conseiller numérique dans le cadre d’un parcours, orientés par une autre structure. D’autres publics, plus jeunes également, en activité, viennent pour un besoin de formation précis. Ils viennent souvent dans un cadre d’accompagnement individuel et déclarent une plus grande aisance avec le numérique : ils en connaissent mieux les potentialités, et savent précisément ce qu’ils viennent chercher quand ils s’adressent au conseiller numérique.

L’accompagnement des conseillers numériques porte la plupart du temps sur les premiers pas : apprendre à allumer et éteindre son ordinateur, apprendre à naviguer sur internet, … Les démarches administratives seront abordées directement dans le cadre des parcours dans presque la moitié des cas, confirmant ainsi qu’elles représentent une difficulté, dès lors qu’elles sont réalisées en ligne sans intermédiaire (désintermédiation), pour une large part des publics des conseillers numériques.

L’évolution du rapport au numérique

L’enquête montre un taux de satisfaction très élevé des personnes ayant bénéficié de l’accompagnement d’un conseiller numérique. La quasi-unanimité des publics considère que le conseiller numérique a répondu à leurs attentes, et qu’ils ont progressé dans leur usage du numérique grâce au conseiller (ils sont 93% à réussir aujourd’hui des tâches avec le numérique qu’ils n’arrivaient pas à faire avant l’accompagnement et 97% à avoir le sentiment d’avoir progressé).

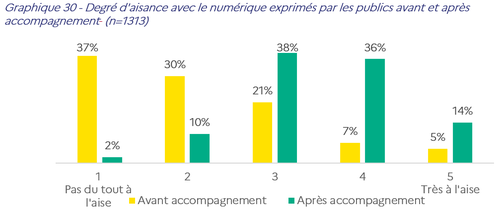

Au-delà de ces grands agrégats, l’enquête visait à spécifier la nature des progrès perçus par les publics, et plus largement l’évolution de leur rapport au numérique, grâce à l’accompagnement des conseillers numériques. Dans quelle mesure l’accompagnement par le conseiller numérique renforce leur « pouvoir d’agir », avec des applications concrètes dans leur vie quotidienne ou future ? L’enquête montre que les conseillers numériques renforcent la confiance en l’outil chez les personnes, en agissant notamment sur l’état émotionnel et psychique face au numérique : le numérique, à l’issue de l’accompagnement, est moins perçu comme un danger, et un risque, et davantage comme une opportunité (60% des répondants déclarent être plus à l’aise et moins stressé à l’idée de manipuler des outils numériques). Les domaines d’usage dans lesquels les personnes ont le sentiment d’avoir progressé sont diversifiés. Grâce aux conseillers numériques, les personnes savent mieux utiliser le numérique dans les échanges avec leurs proches, les loisirs, l’information, la formation, la vie quotidienne, …

Dans les sources de la montée du sentiment de compétence (pourquoi se sent-on plus à l’aise après l’accompagnement ?), plusieurs éléments explicatifs apparaissent : le fait d’avoir appris en groupe semble important (la dimension collective et sociale de l’accompagnement), mais aussi le fait d’avoir été accompagné par quelqu’un, un intermédiaire « humain » pour se former sur « la machine ». Le fait d’avoir été encouragé par le conseiller numérique, et de voir ses progrès reconnus par lui compte, tout comme la capacité à avoir pu s’entrainer avec lui, dans un cadre pré-établi.

Typologie des bénéficiaires et régimes de médiation numérique

L’enquête propose une typologie des bénéficiaires de la médiation numérique, issue d’une analyse factorielle multiple et d’une classification ascendante hiérarchique, qui permet de mettre en avant, au-delà des moyennes, des profils différenciés des publics des conseillers numériques. Cette typologie croise à la fois des données sur le profil des individus, du point de vue de leurs caractéristiques sociodémographiques et de leur rapport au numérique, et des données sur l’effet perçu de l’accompagnement.

Quatre profils-types se distinguent. Les « séniors débutants » comptent pour 25,7% des publics des conseillers numériques. Il s’agit des moins à l’aise avec les outils numériques, et des publics qui sont accompagnés le plus dans la durée. Ils ont le sentiment de progresser surtout dans le domaine des échanges, de la détente et de la culture. Les « séniors initiés » (35,1% des publics) sont un peu plus diplômés que les « séniors débutants » et ne se sentent pas à l’aise avec le numérique, mais quand-même plus que les « séniors débutants ». Là aussi, l’accompagnement par les conseillers numériques est intensif. Des progrès sont perçus par les personnes dans le domaine des démarches administratives, de la gestion du budget et de l’accès aux soins, usages que l’on pourrait décrire comme plus stratégiques et plus ardus que les domaines de progrès des séniors dits débutants. Les « séniors initiés » vont plus loin dans la courbe d’apprentissage, sans doute parce qu’ils sont partis de moins loin. Les publics en « parcours de perfectionnement » (26% des publics) sont des personnes qui viennent plus souvent pour un besoin de formation bien spécifique, sur l’utilisation d’un logiciel par exemple. Ce sont des personnes qui maîtrisent davantage l’univers du numérique, et en connaissent mieux les potentialités. Ils ont moins le sentiment de monter en compétences avec le conseiller numérique, car situés plus haut dans la courbe d’apprentissage. Pour autant, ils vont par exemple sur-déclarer des progrès dans le champ de la formation (mobilisation de l’outil numérique pour « se former ») : on peut supposer que le numérique est davantage synonyme de pouvoir d’agir pour ces publics. Enfin, les « parcours d’insertion » représentent un profil de public bien spécifique, même si minoritaire dans le panel (13% des publics). Il s’agit d’individus plus jeunes, plus urbains, plus souvent en recherche d’emploi, plus masculins. Ils suivent l’accompagnement par le conseiller numérique dans le cadre d’une prescription par un autre organisme, et bénéficient d’un accompagnement souvent individuel et ponctuel. Leurs progrès sont concentrés dans le domaine des démarches administratives et dans le domaine du travail. Ce sont des personnes plus précaires économiquement, dont on peut penser que leurs apprentissages sont orientés vers une amélioration directe de leur situation matérielle : accès aux prestations sociales, accès à un emploi.

A travers cette typologie, qui révèle une diversité des besoins des bénéficiaires et des modalités d’intervention des conseillers, quatre grands régimes de médiation se dessinent :

- L’acculturation au numérique, au travers d’une appropriation du fonctionnement des équipements et d’une familiarisation avec la culture numérique. Ce régime semble particulièrement mobilisé par les conseillers numériques pour les profils de « séniors débutants ».

- L’accompagnement vers des usages stratégiques du numérique nécessitant, au-delà de la maîtrise du numérique comme outil, une capacité à identifier les ressources auxquelles il donne accès et les usages qu’il permet (se soigner, gérer sa vie quotidienne, etc.). Les « séniors initiés » vont relever davantage de ce régime de médiation.

- Le développement de compétences spécifiques pour des publics déjà à l’aise avec le numérique mais souhaitant, par goût personnel ou par nécessité professionnelle, se former sur des aspects plus techniques des applications numériques. C’est l’idéal-type des « parcours de perfectionnement » qui s’inscrit le mieux dans ce type de médiation.

- Le soutien de publics en situation d’insertion dans leurs interactions avec leur environnement institutionnel via le numérique. Le profil des « parcours d’insertion » décrit plus haut correspond parfaitement à cette forme de médiation numérique.

La typologie montre ainsi, au-delà de la diversité des profils accompagnés par les conseillers numériques, les formes différentes que peut prendre la médiation, et les utilités qu’elle recouvre. La différenciation des effets de la médiation numérique, au travers de ces quatre grands profils, met en avant les types de positionnement que peuvent avoir les conseillers numériques selon les publics, et peut instruire la réflexion en termes de politiques publiques. Le type de médiation et le type de profils accompagnés par tel ou tel conseiller numérique dépend en effet des objectifs stratégiques que se seront donnés les porteurs et financeurs de la médiation numérique sur le territoire (dans le cadre d’une stratégie locale d’inclusion numérique), et de la manière dont s’articulent les différents médiateurs numériques sur les territoires : qui accompagne quels publics ? Et grâce à quels réseaux d’information et d’orientation ? A ce stade, les résultats de l’enquête montrent le positionnement relativement généraliste des conseillers numériques, qui rencontrent des publics aux profils variés, en majorité très novices, mais parfois plus pointus, avec un rôle certain en matière de réduction des inégalités sociales (dans la manière où il réduit les inégalités d’accès au numérique).